Определение понятия «осложнение» в медицине на основе анализа текстовых данных

Понятие «осложнение» широко используется в медицине для обозначения неблагоприятных событий в ходе оказания медицинской помощи. Однако в профессиональном сообществе до сих пор не существует единого и строгого определения данного термина. Это серьезно затрудняет системный анализ и мониторинг безопасности медицинской помощи как в пределах одной клиники, так и в масштабе системы здравоохранения.

Цель настоящего исследования заключается в определении понятия «осложнение» через идентификацию его родового понятия и выделение дифференциальных признаков с помощью анализа текстов на естественном языке.

Результаты. Мы провели лингвистический и статистической анализ употребления термина «осложнение» в большом корпусе медицинских текстов, полученных из цифрового архива Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Корпус охватывает 90 688 законченных случаев нейрохирургического лечения за период с 2000 по 2017 г. Корпус был токенизирован и нормализован для формирования словаря, включавшего 40 121 лексему, из которых 5853 лексемы составляли лексикон неблагоприятных медицинских явлений (ЛНМЯ), с высокой вероятностью встречавшихся в контексте слова «осложнение». С помощью модели векторных представлений символьных n-грамм, обученной на нашем корпусе, были получены векторные представления слов ЛНМЯ, а в качестве ядра ЛНМЯ (суб-ЛНМЯ) были отобраны 4416 слов, векторы которых имели положительное косинусное сходство с вектором слова «осложнение». Из существительных, прилагательных и глаголов суб-ЛНМЯ были извлечены обобщающие, дифференциальные и классифицирующие признаки осложнений. В качестве родового понятия для осложнения был определен термин «патология». Дифференциальные признаки осложнения — новизна и появление в процессе наблюдения за первичным явлением. Таким образом, было предложено определение понятия «осложнение», применимое для мониторинга безопасности оказания медицинской помощи: «Осложнение (в медицине) — это интеркуррентная патология, выявленная в период наблюдения за основным заболеванием или физиологическим процессом либо за результатом воздействия на организм человека». Запатентованная методология, которую мы представляем в этой статье, позволяет выводить научно обоснованные определения неопределенных или нестрого определенных понятий.

Введение

Понятие «осложнение» в медицинском дискурсе весьма размыто и противоречиво. Тем не менее этот термин широко используется в рутинной клинической практике и научных исследованиях. Иногда ученые пытаются найти смысловые различия между понятиями «осложнение», «нежелательное явление», «медицинская ошибка», «случай, едва не приведший к неблагоприятному событию», «последствие» и «исход», однако нередко эти термины употребляют в схожих контекстах [1, 2]. Парадоксально, но в базе данных PubMed нам не удалось найти четкого и однозначного определения понятия «осложнение». Некоторые авторы рассматривают данное понятие в контексте медицинских ошибок, что значительно ограничивает смысл этого термина. Другие считают понятие «осложнение» синонимом нежелательных явлений. Многие работы фокусируются на уточнении термина «осложнение» в контексте конкретной патологии. Кроме того, фармацевтическая индустрия предлагает свои более строгие определения, однако они специфичны исключительно для исследований лекарственных препаратов [3].

Настоящая статья посвящена интерпретации понятия «осложнение» в нейрохирургии. Вместе с тем проведенный нами анализ позволяет применять предложенное определение и в других областях медицины.

Изучение осложнений — одна из важнейших тем нейрохирургических исследований, однако профессиональное сообщество до сих пор не выработало однозначного определения понятия «осложнение». Отсутствие такого определения подтверждается авторами публикаций, обсуждающих природу нейрохирургических осложнений [4–6]. Несмотря на то, что отдельные общепризнанные типы осложнений упоминаются специалистами довольно широко, у нейрохирургов нет консенсуса в отношении полного спектра значений данного термина [7]. Это делает невозможным сравнение частоты и видов осложнений между клиническими учреждениями и препятствует проведению многоцентровых исследований безопасности оказания нейрохирургической помощи.

Этимология слова «осложнение» (complication) в английском языке. Согласно этимологическому онлайн-словарю Дугласа Харпера, слово «complication» начиная с XV в. буквально означало «сложное сочетание или замысловатое смешение». Оно образовано от латинского слова «complicatio». Слово является существительным, произошедшим от латинского глагола «complicare» («складывать», «сворачивать»), которое в свою очередь образовано из частей «com-» («вместе», «с») + «plicare» («складывать», «плести») [8]. Таким образом, слово «complication» можно перевести буквально как «сплетение».

С 1690-х гг. слово «complication» известно в значении «дополнительное расстройство, развивающееся на фоне уже существующего» — это «то, что делает (существующую ситуацию) сложной, запутанной или затруднительной» [8].

В Century Dictionary указано: «Complication commonly implies entanglement resulting either in difficulty of comprehension or in embarrassment; complexity, the multiplicity and not easily recognized relation of parts» («Осложнение обычно подразумевает запутанность, приводящую либо к затруднению понимания, либо к замешательству; сложность, множественность и непростое для распознавания соотношение частей»).

В базе данных WordNet для слова «complication» находятся следующие определения [9]:

1) [act] the act or process of complicating (действие или процесс усложнения);

2) [state] a situation or condition that is complex or confused (сложная или запутанная ситуация или состояние);

3) [state] any disease or disorder that occurs during the course of (or because of) another disease (любое заболевание или расстройство, возникающее во время/из-за другого заболевания);

4) [event] ramification — a development that complicates a situation (разветвление — развитие, усложняющее ситуацию);

5) [attribute] complicatedness, knottiness, tortuousness [puzzling complexity] (сложность, узловатость, извилистость [озадачивающая сложность]).

Третий пункт приведенного выше списка относится к употреблению слова в медицине для обозначения некоторого состояния. В семантической сети WordNet гиперонимом (обобщающим словом) к слову «complication» в медицинском контексте является слово «disease» (заболевание). Таким образом, в семантической сети английского языка прослеживается прямая связь: «осложнение–заболевание». «Complication» наследует значение «pathological state» и в иерархии терминов находится на одном уровне с перечнем конкретных нозологических форм. Именно поэтому в английском языке слово «осложнение» можно рассматривать как абстрактное обозначение какой-либо патологии (патологического состояния), в том числе — самостоятельной нозологической формы.

В международной медицинской номенклатуре SNOMED CT слово «осложнение» входит в состав 892 понятий, причем 842 из них обозначают патологическое состояние («disorder»), а остальные 50 встречаются в контексте патологических/физиологических (например, беременность) состояний либо медицинского воздействия (процедур): 19 понятий в рубрике «situation» (ситуация), 13 — в разделе «finding» (данные), 10 — в категории «procedure» (процедура), 4 — в рубрике «regime/therapy» (режим/терапия), 2 — в разделе «observable entity» (наблюдаемая сущность), по 1 понятию — в категориях «assessment scale» (оценочная шкала) и «attribute» (атрибут) [10]. Изолированное понятие «осложнение» встречается в следующей иерархии рубрик:

I. Clinicalfinding(клинические данные): a. Disease (заболевание): ... i) Complication (осложнение): 1) ..., 2) Adversereaction (нежелательная реакция), 3) ..., 4) Complicationofprocedures (осложнение процедур): (a) …, (b) Adverseeventfollowingcomplimentarytherapy (нежелательное явление после дополнительной терапии), (c) ..., 5) …; II. …

Таким образом, самостоятельное понятие «осложнение» определено в SNOMED CT как диагностируемое патологическое состояние. Перечень патологических состояний (гипонимов) в рубрике «Complication» насчитывает 240 пунктов. Среди них к осложнениям отнесены понятия «complication of procedure» (осложнение процедур) и «аdverse reaction» (нежелательная реакция на медицинские воздействия — инструментальные, лекарственные, физические и т.д.). Последнее часто встречается в англоязычной научной литературе и употребляется в текстах, описывающих осложнения.

Примечательно, что понятие «adverse event», широко используемое в индустрии клинических исследований лекарственных препаратов, встречается в SNOMED CT всего 2 раза: в рубриках «assessment scale» и «disorder» раздела «Complication».

Среди общих понятий, обозначающих «осложнения», в SNOMED CT также встречается понятие «early complication» (раннее осложнение):

1) Clinicalfinding (клинические данные): a. Clinicalhistoryandobservationfindings (анамнез и данные наблюдения): Generalfindingofobservationofpatient (общие данные наблюдения): GeneralproblemAND/ORcomplaint (общая проблема и/или жалоба), Earlycomplication (раннее осложнение) …; 2) …

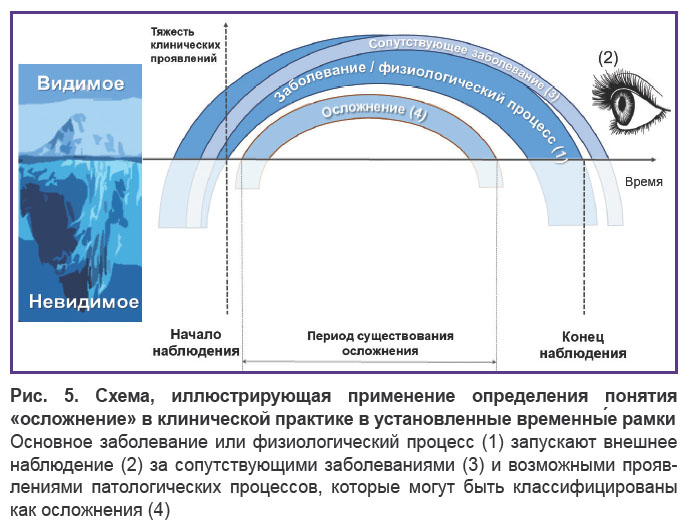

Соотношение понятий «осложнение» и «медицинская процедура» в международной медицинской номенклатуре SNOMED CT показано на рис. 1.

|

Рис. 1. Диаграмма, отражающая семантические связи между понятиями «медицинская процедура» и «осложнение» в международной медицинской номенклатуре SNOMED CT |

Этимологический портрет слова «осложнение» в русском языке. Русский термин «осложнение» во многом похож на свой английский эквивалент. Слово образовано от адъективного корня «сложн», первоначально сформированного с помощью приставки «с-» и суффикса «-н-», добавленных к корню «лог/лож»: с + лож + н. Исходный корень «лог/лож» восходит к праиндоевропейскому корню *legh- (лежать). Адъективный корень «сложн» сочетается с приставкой «о-» (обозначающей «подвергание состоянию» и формирующей глагольную основу) и именным суффиксом «-ени(е)», который образует существительные от глагольной основы. «Осложнение» противопоставляется слову «усложнение», которое использует приставку «у-» с тем же значением «подвергания состоянию». В современном русском языке слово «усложнение» применяется в большинстве контекстов со значением «становиться более сложным», тогда как «осложнение» употребляется преимущественно в медицине.

Согласно данным Национального корпуса русского языка (https://ruscorpora.ru/), слово «осложнение» появилось в русском языке в середине XIX в. в научных текстах как полный аналог современного слова «усложнение». Первым же контекстом, в котором слово «осложнение» используется в современном значении, по данным Национального корпуса русского языка, является роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863). Хотя по этому тексту очевидно, что уже в середине XIX в. врачи активно применяли слово «осложнение» для обозначения особенностей протекания болезни.

Во второй половине XIX в. термин «осложнение» как «пагубное изменение» начинает противопоставляться существительному «усложнение», означающему изменение без негативной динамики. Интересно, что А.П. Чехов использует слово «осложнение» как для характеристики болезни, так и для описания «пагубных изменений». В XX–XXI вв. слово «осложнение» продолжают применять для обозначения негативной ситуации, не связанной с болезнью, при этом в современном языке медицинское значение термина превалирует.

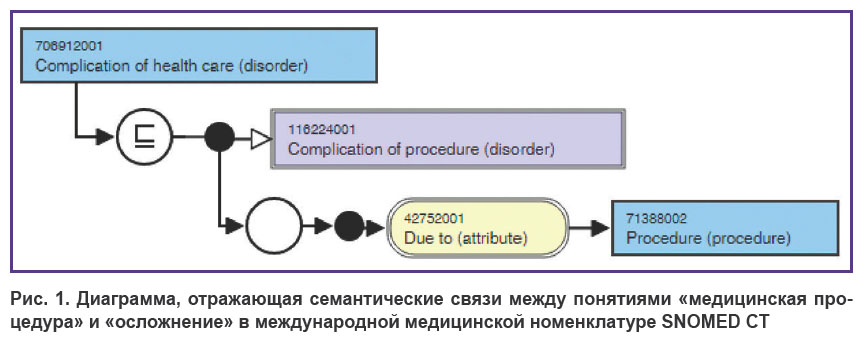

Идея и цель исследования. В арсенале лингвистов имеется способ определения понятия через обобщающую категорию (родовое понятие) и отличительные (дифференциальные) признаки (рис. 2). Так, например, «яблоко» можно определить через родовое понятие «фрукт», поскольку яблоко принадлежит к категории фруктов. При этом дифференциальная часть определения должна указать на то, чем яблоко отличается от всех других фруктов (например, тем, что растет на яблоне). Применение такого подхода к определению понятия «осложнение» сводит научную задачу к поиску обобщающего, родового понятия и дифференциальных признаков для понятия «осложнение».

|

Рис. 2. Иллюстрация способа определения понятия с помощью формулы |

Несмотря на то, что в медицинских онтологиях и словарях описаны некоторые аспекты понятия «осложнение», в рецензируемой медицинской литературе отсутствует прочная научная основа, позволяющая сформулировать универсальное определение для этого термина. Наше исследование было направлено на определение понятия «осложнение» путем идентификации его родового понятия, дифференциальных и классифицирующих признаков с помощью анализа большого корпуса текстов электронных медицинских карт.

Материалы и методы

С целью изучения особенностей употребления понятия «осложнение» и для формирования его научно обоснованного определения мы применили набор лингвистических и вычислительных методов анализа текстов на естественном языке:

1) анализ словарных биграмм, содержащих слово «осложнение»;

2) анализ контекстных и семантических связей между словом «осложнение» и другими словами с использованием векторного представления слов.

Клинические данные и корпус текстов. Набор данных в нашем исследовании содержал 13 060 326 текстовых записей из электронных медицинских карт Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России за период с 2000 по 2017 г. В течение этого периода в нейрохирургическом стационаре были пролечены 90 688 пациентов, им были проведены 104 506 хирургических вмешательств. Набор данных содержал деперсонализированные неструктурированные медицинские тексты, описывающие случаи нейрохирургического лечения, набранные медицинским персоналом на клавиатуре персонального компьютера.

Текстовые записи были получены из различных разделов электронных документов, включая первичные осмотры с оценкой неврологического и соматического статуса, заключения невролога и других специалистов, протоколы операций, дневниковые записи, протоколы лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы и другую документацию. Из совокупности всех клинических текстов был сформирован единый корпус для последующего его анализа с использованием методов обработки естественного языка.

Словарные биграммы. Для изучения вариантов употребления слова «осложнение» в нейрохирургических текстах мы извлекли из исходного текстового корпуса все последовательности двух слов (биграммы), содержащие данный термин, с учетом различных морфологических форм его написания и опечаток.

На первом шаге текстовый корпус был предобработан с удалением лишних пробелов, цифр и других символов, кроме латинских и кириллических букв. Далее предобработанный корпус токенизировали на словарные биграммы. На последнем шаге выявляли уникальные биграммы, содержащие термин «осложнение» и родственные ему слова различных частей речи в разных морфологических формах с учетом типографических ошибок: например, «осложняться» (глагол), «осложненный» (прилагательное) и т.д. Часть речи для каждого слова в биграммах определяли с помощью программного обеспечения MyStem от компании «Яндекс» [11].

Далее полученный набор данных использовали для проведения разведочного лингвистического анализа употребления слов с основой «осложн» в нейрохирургической документации.

Векторное представление слов. Мы использовали методы векторной семантики для количественного анализа семантических отношений между терминами в нашем текстовом корпусе [12]. На основе статистики распределения терминов и их субъединиц в текстах мы получили векторные представления слов — эмбеддинги (word embeddings) — в n-мерных векторных пространствах. В предварительном исследовании с помощью разных алгоритмов мы сгенерировали 84 варианта векторного представления терминов, чтобы среди них выбрать те, которые наиболее точно отражают семантическое сходство между терминами. Для определения самого лучшего варианта мы использовали набор эталонных кластеров терминов (подробнее см. [13]). В данном исследовании векторы для слов получали с помощью модели, обученной векторному представлению символьных n-грамм (с n от 3 до 6 символов) на нашем текстовом корпусе в режиме cbow с величиной контекстного окна 5 и размером вектора 200, поскольку в предварительных исследованиях данная конфигурация позволила векторным представлениям хорошо улавливать семантическую близость слов [13].

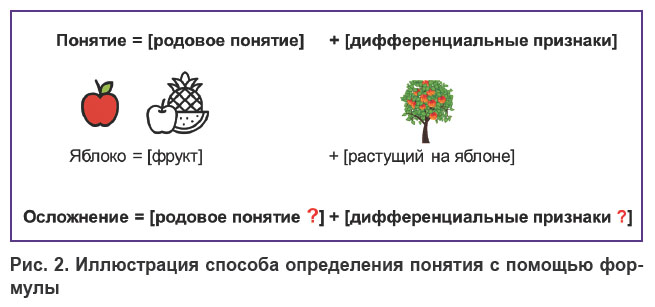

Наш подход к определению понятий с использованием методов векторной семантики. В данном исследовании мы разработали методологию нахождения ключевых компонентов для определения понятия посредством декомпозиции и анализа контекста его употребления с помощью методов векторной семантики (патент № RU 2 795 870 C1). На рис. 3 представлена схема метода, предложенного и реализованного в нашем исследовании с использованием вышеописанного текстового корпуса.

|

Рис. 3. Предлагаемый метод поиска родовых, дифференциальных и классифицирующих признаков для определения и классификации понятия (патент №RU 2 795 870 C1) |

Тексты предобработанного (см. выше) корпуса токенизировали на слова. Далее удалили предлоги, союзы, частицы, местоимения, одиночные буквы и другие стоп-слова. Токены (словоформы), встречавшиеся во всем корпусе пять или менее раз, также были исключены. Оставшиеся токены сформировали наш основной словарь.

Учитывая морфологическую сложность русского языка, специализированную нейрохирургическую лексику и многочисленные опечатки в медицинских текстах, введенных с клавиатуры, мы применяли лемматизацию слов с определением части речи (с помощью MyStem) [11] и исправляли опечатки, используя алгоритм, предложенный в нашей предыдущей работе [14]. Мы привели существительные к единственному числу мужского рода в именительном падеже, прилагательные — к единственному числу мужского рода, а глаголы — к инфинитиву.

Полученный словарь содержал избыточное число терминов из-за опечаток, которые лемматизация не смогла устранить. Для исправления опечаток мы кластеризовали токены на морфологически схожие, используя расстояние Дамерау–Левенштейна. В каждой такой группе все леммы рассматривали как морфологические варианты наиболее часто встречавшейся в данной группе леммы (с высокой вероятностью правильного написания), на которую их и заменяли [15]. Для лемм, чьи исправленные корни отличались от исходных корней слов, мы провели дополнительную проверку и коррекцию, используя разработанное нами проприетарное программное обеспечение. При этом мы опирались на правила русской орфографии и орфографические словари. В полученном итоговом словаре лемм мы идентифицировали термин «осложнение».

Далее мы заменили все токены-слова из исходного текстового корпуса, встречавшиеся в нем более пяти раз, соответствующими леммами из нашего итогового словаря, а затем собрали последовательности полученных лемм обратно в новый лемматизированный корпус. Мы использовали этот лемматизированный набор текстов для обучения нашей модели векторного представления слов (см. выше) [13]. В качестве меры близости векторов выбрали меру косинусного сходства, установив ее пороговое значение равным нулю. Более высокие значения меры косинусного сходства указывали на бóльшую контекстуальную и семантическую близость между соответствующими словами.

Ожидая, что слово «осложнение» будет встречаться в контекстах, связанных с неблагоприятными и нежелательными событиями, мы отобрали все токены-леммы, потенциально обозначавшие неблагоприятные медицинские события (как отдельно, так и в составе фраз), в отдельный список, который назвали «Лексиконом неблагоприятных медицинских явлений» (ЛНМЯ). Затем мы выделили из ЛНМЯ слова, имевшие в векторном пространстве положительное косинусное сходство (в порядке убывания) с термином «осложнение», сформировав подмножество, которое назвали суб-ЛНМЯ.

Далее каждое существительное в суб-ЛНМЯ мы категоризировали на основании его связи с общими медицинскими понятиями (симптомы, синдромы, заболевания, неблагоприятные происшествия, синонимы или аналоги термина «осложнение»). Данный набор категорий был разработан эмпирически посредством разведочного анализа лексикона. Мы выделили родовую категорию путем обобщения наиболее частых категорий, присвоенных отобранным существительным, с учетом их типичных характеристик и функций. Прилагательные суб-ЛНМЯ были проанализированы для выявления дифференциальных и классификационных признаков осложнений. Затем мы отобрали глаголы, которые указывали на функции и эффекты неблагоприятных событий, исключив те, которые имели общие корни с ранее однозначно классифицированными существительными. Наконец, для определения значения термина «осложнение» на основе декомпозированного контекста использовали формулу «родовая категория + дифференциальные признаки».

Предобработка и бóльшая часть анализа данных были выполнены с помощью языка программирования R (версия 4.0.3) в интегрированной среде разработки RStudio Server IDE (версия 1.3.1093) с использованием библиотек tidyverse, tidytext, dplyr, Matrix, text2vec, word2vec, widyr, irlba, SnowballC, furrr и fossil. Векторное представление слов было получено с помощью языка программирования Python (версия 3.6.10) в Jupyter Notebook (версия 6.1.4) с использованием библиотек для обучения алгоритмов векторного представления текста [13].

Результаты

Анализ биграмм. В результате токенизации предобработанного текстового корпуса были получены 614 993 уникальных слова. Мы выделили 11 250 из 282 056 уникальных биграмм, содержащих слово «осложнение» и однокоренные слова. Результаты разведочного анализа этих биграмм разберем более подробно.

Согласно полученным данным, осложнение «появляется», «присоединяется» и «развивается». Иными словами, осложнение определяется при условии обнаружения некоторого нового состояния пациента. Вероятно, это следует из следующих вариантов словоупотребления (в скобках указано число соответствующих биграмм, найденных в корпусе):

развились (развитие) осложнения (n=259);

возникли (возникновение) осложнения (n=58);

присоединение осложнений (n=46);

появились (появление) осложнения (n=19).

Исходя из данных контекстов, осложнение — это некоторое явление, которое обнаруживают в процессе наблюдения за болезнью или ее лечения. При этом осложняться может довольно широкий круг первичных явлений, о чем свидетельствуют следующие примеры:

период осложнился (n=3095);

операция осложнилась (n=419);

течение осложнилось (n=106);

заболевание(-ия) осложнилось (n=108);

лечение осложнилось (n=57);

вмешательство осложнилось (n=37);

состояние осложнилось (n=29).

Термин «осложнение» может указывать на формальную каузативность — обозначаемую в языке причинно-следственную связь. Например, в следующих биграммах слово «осложнение» кодирует ситуацию, «спровоцированную» какой-то основной болезнью или процедурой:

осложнение операции (n=112);

осложнения ОНМК (n=25);

осложнения реконструкции (n=14);

осложнение гриппа (n=13);

осложнение терапии (n=13);

осложнение заболевания (n=11);

осложнение лечения (n=10);

осложнения вмешательства (n=5).

В данных словосочетаниях явно прослеживается языковая принадлежность осложнения какому-то первичному событию — заболеванию или медицинскому вмешательству. Это основное событие — неотъемлемый элемент понятия «осложнение». При этом каузативность в языке может не сопровождаться реальной причинно-следственной, патогенетической связью осложнения и основного заболевания.

С другой стороны, слово «осложнение» — явно широкое понятие. Оно имеет универсальный денотативный статус, т.е. указывает на множество болезней и состояний. Это особенно хорошо заметно в словосочетаниях с отрицанием, которые преобладают по числу употребления в корпусе:

без осложнений (n=58 375);

осложнений не (n=20 072);

осложнений нет (n=12 873);

исключить (исключение) осложнения (n=448);

нет осложнений (n=138).

В вышеприведенных фразах подразумевается отсутствие любой возможной из множества ситуаций. Термин «осложнение» указывает на любой элемент множества.

По следующим контекстам можно говорить о возможности, но не облигатности, проявления осложнений:

возможные осложнения (n=5311);

риск осложнений (n=271).

Таким образом, осложнение сопутствует основному заболеванию или медицинской процедуре, но не является его обязательным атрибутом.

Анализ контекстов слова «осложнение» с помощью методов векторной семантики. Мы предобработали исходный текстовый корпус путем удаления всех символов, за исключением букв латинского и кириллического алфавитов, получив таким образом 229 019 413 токенов. Затем удалили из корпуса 159 стоп-слов, включая предлоги, союзы, частицы и местоимения. Исключение однобуквенных токенов на кириллице и латинице сократило размер корпуса до последовательности 172 158 469 словоформ, соответствующих 614 993 уникальным словоформам. Словоформы, встречавшиеся в корпусе менее пяти раз, были удалены, после чего в словаре остались 176 284 уникальные словоформы. Учитывая относительно небольшую долю уникальных словоформ, содержащих латинские символы (n=8329; 4,7%), мы продолжили исследование, используя исключительно 167 955 уникальных кириллических словоформ. После лемматизации и коррекции опечаток в этом множестве токенов был сформирован словарь из 40 121 уникальной лексемы.

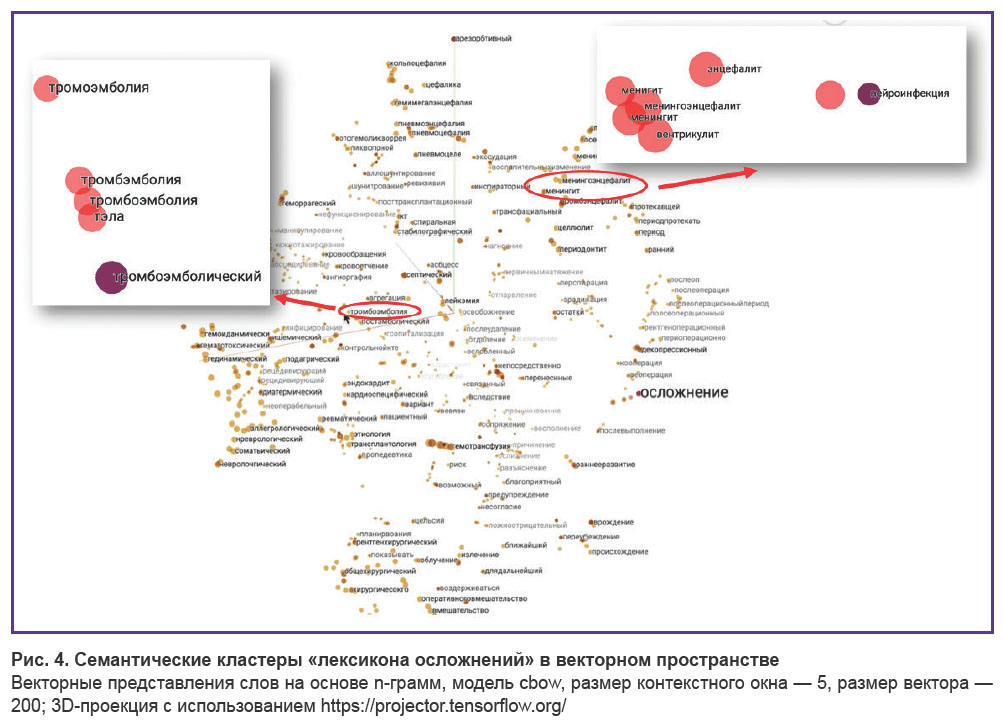

Далее мы сгенерировали векторное представление для каждой лексемы в словаре [13]. На рис. 4 представлена визуализация полученных нами векторов, спроецированных в трехмерное пространство.

|

Рис. 4. Семантические кластеры «лексикона осложнений» в векторном пространстве Векторные представления слов на основе n-грамм, модель cbow, размер контекстного окна — 5, размер вектора — 200; 3D-проекция с использованием https://projector.tensorflow.org/ |

Из 40 121 лексемы мы выделили в подмножество ЛНМЯ 5853 лексемы с негативными коннотациями, вероятно связанными с неблагоприятными медицинскими событиями. Мы исходили из того, что слова из ЛНМЯ будут часто появляться в контекстах, связанных с осложнениями. Далее из ЛНМЯ отобрали подмножество суб-ЛНМЯ из 4416 лексем (включая 2552 существительных, 1359 прилагательных и 505 глаголов), которые имели положительное косинусное сходство (Me [Q1; Q3] — 0,141 [0,073; 0,218]) с термином «осложнение» в векторном пространстве.

Для каждого из 2552 существительных мы определили ближайшее родовое понятие (гипероним) среди таких эпирически выделенных категорий, как симптомы, синдромы, заболевания и другие типы неблагоприятных событий. Большинство выбранных существительных имели отношение к синдромам (n=1207; 47,3%), симптомам (n=729; 28,6%) и заболеваниям (n=229; 9,0%). Еще 136 существительных (5,3%) представляли собой синонимы или иносказания понятия «неблагоприятное событие» (например, «катастрофа» или «поражение»). Остальные существительные (n=251; 9,8%) не могли быть однозначно отнесены к какой-либо категории без понимания конкретного контекста их употребления.

Существительные, однозначно отнесенные к категории симптомов, синдромов и заболеваний, составили в общей сложности 2165 слов (84,9% отобранных существительных). В международной номенклатуре WordNet синдромы и симптомы соотносятся c заболеваниями как «ухудшение здоровья и отклонение от нормального функционирования» (an impairment of health or a condition of abnormal functioning). В иерархии понятий номенклатуры SNOMED CT синдромы отнесены напрямую к заболеваниям, а заболевания и симптомы — к клиническим данным (clinical finding). В английской и русской медицинской терминологии отклонение от нормального функционирования организма трактуется как «патологическое состояние», «патологический процесс» и в целом согласуется с понятием «патология» (любое отклонение от здорового, нормального состояния).

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем рассматривать термин «патология» (подразумевающий патологические процессы или состояния) в качестве ближайшего родового понятия или обобщающей категории для понятия «осложнение». Более того, термин «патология» не вступает в противоречие и со 136 существительными, которые иносказательно обозначают неблагоприятные события.

Далее среди 1359 отобранных прилагательных из суб-ЛНМЯ мы осуществили поиск признаков, дифференцирующих и классифицирующих понятие «осложнение». К дифференцирующим признакам относили прилагательные, которые качественно, обобщенно и универсально характеризовали данное понятие, при этом не описывали частные варианты проявлений осложнения как патологии: «не планировавшийся», «критический», «нежелательный», «тяжелый», «неуточненный», «неустановленный», «сопутствующий», «непонятный», «несчастный», «непредсказуемый», «побочный». Эти прилагательные характеризуют понятие «осложнение» как нечто вновь возникшее, сопутствующее, заранее точно не известное, неблагоприятное, нежелательное, отягощающее.

Другие прилагательные из суб-ЛНМЯ указывали на специфические характеристики осложнений: клиническое проявление («симптоматический», «синдромальный»), базовый патологический процесс («ишемический», «воспалительный», «дисциркуляторный», «психотический»), локализация и распространенность («мультифокальный», «генерализованный»), тяжесть («запредельный», «невыраженный», «несильный», «умеренно выраженный», «неярко выраженный», «резко выраженный»), риск для жизни («жизнеугрожающий», «летальный»), временны́е аспекты («ургентный», «фульминантный», «неотложный», «рецидивирующий»), контекст развития («нозокомиальный», «внутрибольничный»), причину, предотвратимость, обратимость («необратимый», «обратимый», «нестойкий») и излечимость («инкурабельный»). Такие прилагательные рассматривали в качестве классифицирующих признаков. На основе этих признаков мы предложили принципы классификации осложнений, приведенные в приложении.

Из 505 отобранных глаголов суб-ЛНМЯ мы выделили те, которые не имели общего корня с ранее классифицированными существительными и указывали на функции и эффекты осложнений. К таким глаголам были отнесены: «рецидивировать», «прогрессировать», «сопутствовать», «не исключаться», «угрожать», «не регрессировать», «повреждать», «нарастать», «настораживать», «изменять», «не выполнять», «усугублять», «инвалидизировать», «сопроводить», «недооценивать», «подозревать», «сопровождаться», «девитализировать», «навредить», «искажать», «утяжелять», «поражать», «пострадать», «обостряться», «скончаться», «нуждаться», «переживать», «страдать», «задерживать», «травмировать», «отягощать», «не стихать», «запаздывать», «не удаваться», «образоваться», «деформировать», «ужесточаться», «дезадаптировать», «ломать», «умирать», «увечить», «затрудняться», «не переносить», «компрометировать», «ухудшаться», «угнетаться», «затруднять», «изменяться», «погибать», «учащаться», «колебаться», «видоизменяться» и «истощаться». Ближе всего к «осложнениям» по контексту оказались глаголы, указывающие на сопутствующий процесс и его негативную динамику.

Таким образом, проанализировав контексты, мы выявили три критические функции осложнений: а) сопровождать заболевание или медицинское вмешательство; б) ухудшать состояние пациента; в) причинять вред с широким спектром проявлений.

Определение понятия «осложнение» из контекста его употребления. На основе нашего комплексного анализа мы можем заключить, что осложнение обычно представляет собой выявленную патологию, обнаруженную в ходе наблюдения за заболеванием или процедурой. Осложнения характеризуются как необязательные и нежелательные события, которые сопровождают первичную патологию или следуют за процедурой. Они проявляются путем ухудшения состояния пациента и причинения страданий в форме различных клинических проявлений. Однако, поскольку любая патология по своей природе нежелательна и причиняет страдания пациенту, такие характеристики, как «нежелательность» и «отягощение», представляются тавтологичными и избыточными при определении осложнений.

Анализ биграмм и более широких контекстов показывает, что осложнения неразрывно связаны с процессами медицинского наблюдения. Осложнения документируют в медицинских записях наряду с основными заболеваниями и вмешательствами, они сопоставимы по временному контексту с первичным состоянием или процедурой. Согласно максимам Грайса, исходя из употребления слова «осложнение» в языке, можно наивно предположить причинно-следственные связи между первичным заболеванием и осложнением, хотя на самом деле патогенетическая связь может отсутствовать.

С помощью методов векторной семантики мы установили, что «осложнение» — это некая патология. В то же время анализ биграмм продемонстрировал сильную связь осложнений с основными патологиями или вмешательствами. Мы предлагаем следующее определение понятия «осложнение», приемлемое для мониторинга безопасности как нейрохирургического лечения, так и любых других видов медицинской помощи.

«Осложнение — это интеркуррентная патология, выявленная в период наблюдения за основным заболеванием или физиологическим процессом либо за результатом воздействия на организм человека».

Примером физиологического процесса, о котором говорится в определении, является беременность. В то же время немедицинские воздействия на организм человека (например, нанесение татуировки или косметические процедуры) также могут сопровождаться осложнениями.

Применение определения для мониторинга безопасности нейрохирургической помощи. Мы полагаем, что предложенное определение соответствует задачам мониторинга безопасности нейрохирургической помощи, однако сфера его применения может быть гораздо шире. Для практического использования данного определения требуется учитывать ряд положений.

Поскольку осложнения «выявляют, наблюдая», необходимо установить строгие временны́е рамки наблюдения. Интеркуррентная природа осложнений подразумевает, что в пределах этих временны´х рамок осложнения появляются не ранее момента диагностики основного заболевания и не позднее установленного времени окончания периода наблюдения. Наблюдение может начинаться с момента госпитализации (для стационарных пациентов), первого визита к врачу, момента вмешательства или с других релевантных временны́х точек. В условиях стационара период наблюдения разумно начинать с момента госпитализации и заканчивать при выписке или через фиксированный интервал времени (например, 90 дней после госпитализации или 30 дней после операции и т.п.). Эти временны́е рамки должны быть четко установлены специалистами, организующими мониторинг безопасности.

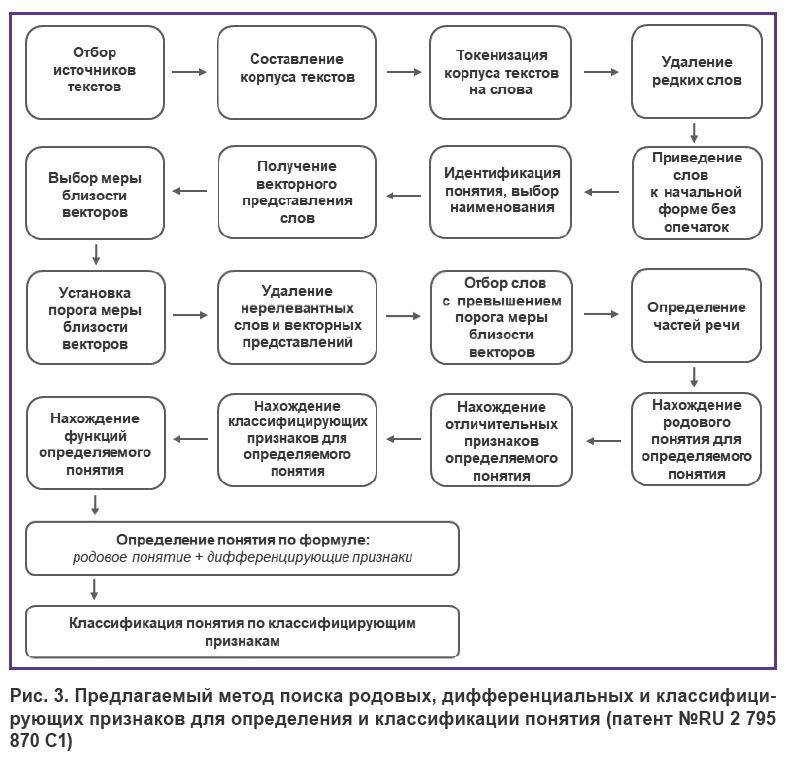

На рис. 5 представлены четыре базовых процесса, рассматриваемых для выявления осложнений в клинической практике: основное заболевание или физиологический процесс (1), которое запускает внешнее наблюдение (2) медицинским персоналом; возможные сопутствующие заболевания (3), которые сосуществуют с основным заболеванием; и осложнение (4), которое может появиться только после начала наблюдения. Мы предлагаем различать сопутствующее заболевание (3) и осложнение (4) на основе их взаимоотношений с процессом наблюдения (2). Сопутствующее заболевание (3) присутствует и очевидно для наблюдателя в точке начала наблюдения (2) основного процесса (1). В отличие от этого осложнение является интеркуррентной патологией, которую обнаруживают в период наблюдения и которая неизвестна при первоначальной диагностике. Такое видение конкретизирует применение термина «осложнение» в стандартизированных процедурах мониторинга безопасности. Мы считаем, что прогрессирование симптомов, документированных на момент начала наблюдения, нельзя рассматривать как интеркуррентную патологию — осложнение. Такое явление можно отнести к отдельной категории неблагоприятных событий — «прогрессированию первичных симптомов».

Строгое определение периода наблюдения, включая условия начала и окончания, а также его продолжительность, критически важно для выявления осложнений в клинических условиях. Команда мониторинга безопасности должна устанавливать эти параметры, опираясь исключительно на наблюдаемые, объективно регистрируемые явления.

Предложенное определение уточняет место осложнений среди различных неблагоприятных событий в медицине. Согласно введенному нами определению, осложнение является патологией, а не обстоятельством окружающей среды, которое может приводить к этой патологии. Например, согласно нашему определению, осложнением является внутримозговая гематома, а не случайное повреждение сосуда во время операции, которое привело к этой гематоме. Такую позицию признают и другие авторы: осложнения и вызывающие их причины — разные сущности [2]. Важно также, что наше определение избегает интерпретации патофизиологии и причин осложнений, которые не всегда могут быть объективно установлены в клинике.

Обсуждение

Анализ безопасности оказания медицинской помощи сопряжен со многими трудностями. Инициативы по улучшению безопасности в системе здравоохранения обычно сталкиваются с разнообразной спецификой медицинских учреждений, неполноценностью исследовательских инструментов, страхами судебных разбирательств, вариабельностью моделей безопасности и несостоятельностью понятийного аппарата. Последняя проблема связана с отсутствием единого понимания терминологии, описывающей нежелательные явления. Научная медицинская литература, как правило, фокусируется на градациях осложнений без попытки четкого их определения. С учетом этих сложностей частота неблагоприятных событий в мировых отчетах по безопасности в медицине может быть занижена [2]. По данным отдельных публикаций, оценка общей частоты осложнений в нейрохирургии может достигать внушительной величины — 14% [7, 16]. Однако попытка разработать унифицированное определение и классифицировать осложнения была предпринята лишь в немногих нейрохирургических исследованиях. Так, одним из первых о систематизации нейрохирургических осложнений писали P. Black и соавт. в 1993 г. [17]. В работе было представлено большое разнообразие формулировок понятия «осложнение», используемых в различных нейрохирургических учреждениях, и поставлен вопрос о возможности принятия универсальных определений в нейрохирургическом сообществе. B. Lebude и соавт. [18] предложили бинарную классификацию осложнений спинальной хирургии и разделили их на «значимые» и «незначительные». Однако такая классификация была слишком общей. Наиболее детальную классификацию осложнений в нейрохирургии сформировали F.A. Landriel Ibañez и соавт. [19], которые определили «осложнение» как «любое отклонение от нормального течения тридцатидневного послеоперационного периода». Эта формулировка во многом перекликалась с определением, предложенным в известной работе D. Dindo и соавт. [20]. Однако предложенная F.A. Landriel Ibañez классификация, основанная на методах для лечения осложнений, плохо отражала тяжесть состояния пациентов [21]. Кроме того, это определение было слишком общим для однозначной идентификации осложнений, особенно учитывая отсутствие формального соглашения о том, что есть «нормальный» послеоперационный период в нейрохирургии.

Некоторые исследователи пытались разграничить «осложнения» и «последствия» в нейрохирургии, в частности профессор Л.Б. Лихтерман и профессор А.А. Потапов [22]. Ряд авторов предлагали относить ожидаемые неблагоприятные исходы хирургии к последствиям лечения, а не к осложнениям, которые, как правило, непредсказуемы [23].

Brock и соавт. [6] пришли к выводу, что ведущие нейрохирургические центры по всему миру должны проанализировать свои медицинские записи для разработки градации сложности нейрохирургических операций, связанных с факторами риска и осложнениями. Мы, безусловно, согласны с тем, что систематизация нейрохирургических осложнений требует изучения больших архивов медицинских записей. Архивы электронных медицинских карт, накопленные за большие периоды времени, являются хорошим ресурсом для анализа осложнений [24]. Неструктурированный текст — наиболее распространенный вид электронных медицинских данных [25]. Методы анализа естественного языка предлагают широкие возможности изучения содержания медицинских записей и выделения важной информации для формулирования и проверки научных гипотез [26]. Для определения понятий и построения более сложных научных концепций можно использовать традиционные экспертные подходы анализа текстовых данных посредством их чтения [27]. Однако такой способ имеет очевидные ограничения, связанные в первую очередь с субъективностью экспертов и ограниченным объемом текста, который люди могут «обработать». Методология, предложенная в данной работе, направлена на преодоление этих ограничений.

Значительные трудности в разработке унифицированного определения для термина «осложнение» связаны с попытками авторов строить его, опираясь на понимание причинно-следственных связей неблагоприятных клинических событий. К сожалению, этот подход, будучи эффективным при обобщении нескольких понятных случаев, терпит неудачу при применении к другим ситуациям. Почему так происходит? Природа нежелательных событий и неблагоприятных обстоятельств слишком сложна и зачастую нам неизвестна. Если бы мы полностью понимали процессы неблагоприятных явлений, то могли бы легко их предсказывать и предотвращать. Возможно, трудно постижимое «переплетение» патологических процессов, которое наблюдали наши предки, объясняет происхождение современного слова «осложнение» (от латинского «com» + «plicare»). В настоящем исследовании мы установили, что состояния, попадающие в один контекст с осложнениями, слишком разнообразны, чтобы осмыслить их «тонкий» патогенез в каждом случае. Более того, множество патологий могут наслаиваться друг на друга, что затрудняет умозрительное «распутывание» причинно-следственных, патогенетических связей в клинике. Примечательно, что и в тексте стандарта «Надлежащей клинической практики» авторы намеренно избегают спекуляций на тему причинно-следственных связей в контексте мониторинга безопасности, определяя «нежелательное явление» как «неблагоприятный признак, включая аномальные лабораторные данные, симптом или заболевание, ассоциированные по времени с использованием лекарственного (исследуемого) продукта независимо от того, вызван он лекарственным (исследуемым) продуктом или нет» [3]. Вероятностный механизм возникновения осложнений хорошо объясняет знаменитая «модель швейцарского сыра», согласно которой осложнения являются результатом случайных, плохо предсказуемых обстоятельств, которые одновременно накладываются друг на друга [28].

Именно поэтому мы предлагаем избегать интерпретации причин развития осложнений и вместо этого опираться только на наблюдаемые явления («верхушку айсберга»), констатируя лишь проверяемые факты. Предложенное нами определение понятия «осложнение» также исключает оценочные суждения, такие как «нежелательный», «неблагоприятный», «необязательный», «непреднамеренный» и «неожиданный», поскольку они субъективны и неприменимы на практике как критерии осложнения.

Согласно проведенному анализу, осложнение представляет собой развивающуюся патологию, сопровождающую заболевание или результаты медицинского вмешательства. Осложнения обычно обсуждаются в контексте их «возникновения». Мы считаем важным признать вторичную природу осложнений — их облигатную зависимость от основной патологии или воздействия. Иными словами, осложнение — это не особый вид патологии, а особая «функция», которую эта патология выполняет по отношению к основному заболеванию. Осложнения не могут существовать вне контекста первичного, наблюдаемого состояния. Поэтому идентификация конкретного осложнения требует указания основного состояния пациента/воздействия на его организм.

Осложнения наблюдают в связи с основной патологией или воздействиями в пределах конкретных временны́х интервалов. Мы вводим этот подход целенаправленно, поскольку регистрация осложнений в клинических условиях облегчается, будучи привязанной к четким вехам. Кроме того, такая привязка позволяет разобраться, какая патология соответствует первичному заболеванию, а какая является осложнением. Хотя различия между этими явлениями могут казаться интуитивно понятными, для их формализации необходимы строгие правила.

Каким образом спецификация времени наблюдения помогает дифференцировать осложнения среди других патологических состояний, включая первичное?

Во-первых, мы предлагаем считать первичным заболеванием то состояние, по поводу которого в момент выявления осложнения оказывается медицинская помощь или проводится наблюдение. Формально определять основное состояние в амбулаторных и стационарных медицинских записях можно на основании содержания раздела «диагноз».

Предложенное нами определение постулирует, что осложнения являются не просто «вторичными» по отношению к первичной патологии — они интеркуррентны. Термин «интеркуррентный» означает «возникающий в ходе другого процесса». Интеркуррентная патология «вмешивается» в течение первичной патологии. Интеркуррентность позволяет выявлять осложнения в клинической практике феноменологически, рассматривая только наблюдаемые явления без необходимости полного понимания патогенеза и глубоких причинных связей наблюдаемого состояния и осложнения. Термин «интеркуррентный» также указывает на отсутствие признаков осложнения в начале наблюдения, отличая осложнения от сопутствующих заболеваний, известных (документированных) к моменту начала наблюдения.

Для формальной констатации интеркуррентности любой патологии (т.е. ее соответствия понятию «осложнение») необходимы:

1) четко определенный период наблюдения за основным заболеванием, физиологическим состоянием или результатами вмешательства;

2) отсутствие патологии (осложнения) в начале наблюдения;

3) выявление патологии (осложнения) строго в период наблюдения за основным заболеванием, физиологическим состоянием или вмешательством.

Возможной альтернативой предложенному нами определению могло бы стать определение «осложнений» как любых негативных изменений в состоянии пациента во время медицинского наблюдения [21]. Такая формулировка упрощает идентификацию осложнений, но стирает границу между эволюцией уже существующего заболевания и новой патологией, а также увеличивает число ситуаций, в которых будет констатировано наличие осложнения. Предложенное нами определение, напротив, выделяет специфическую группу событий, регистрация которых строго привязана к периоду оказания медицинской помощи или наблюдения.

Мы считаем, что термин «неблагоприятное событие» независимо от контекста его использования может подразумевать любое нежелательное происшествие при оказании медицинской помощи: например, ятрогенную патологию, человеческие ошибки, хирургические ревизии и т.п. Поддерживая эту «широкую» интерпретацию, некоторые авторы относят к неблагоприятным событиям как развитие патологических состояний (аллергии, травмы, воспаление и т.п.), так и события, приводящие к патологическим состояниям (ошибки применения медикаментов, ошибки хирургического доступа, оставленные в ране инородные тела и т.п.) [29]. В отличие от понятия «неблагоприятное событие», определенный нами термин «осложнение», обозначая патологию, имеет более четкое значение. Например, оставление инородного тела в хирургической ране — неблагоприятное событие, а воспаление в результате инфицирования этого инородного тела является собственно осложнением. Таким образом, осложнения образуют отдельное подмножество неблагоприятных событий.

Заключение

Методы анализа текстов на естественном языке помогли разработать научно обоснованную концепцию определения понятия «осложнение». Использованные нами технологии позволили выявить релевантные дифференциальные и классифицирующие признаки осложнений. Мы считаем нашу методологию применимой для определения неоднозначных понятий в разных областях человеческой деятельности.

Данная работа формирует научный фундамент для определения осложнения в медицине как интеркуррентной патологии, выявленной в период наблюдения за основным заболеванием или физиологическим процессом либо за результатом воздействия на организм человека. Это определение адекватно для мониторинга безопасности оказания медицинской помощи. Применение определения на практике требует выбора продолжительности наблюдения, критериев его начала и окончания, протокола сбора данных, а также организационных процедур.

Финансирование исследования. Исследование не финансировалось какими-либо источниками.

Конфликт интересов отсутствует.

Литература

- Helo S., Moulton C.E. Complications: acknowledging, managing, and coping with human error. Transl Androl Urol 2017; 6(4): 773–782, https://doi.org/10.21037/tau.2017.06.28.

- Amalberti R., Benhamou D., Auroy Y., Degos L. Adverse events in medicine: easy to count, complicated to understand, and complex to prevent. J Biomed Inform 2011; 44(3): 390–394, https://doi.org/10.1016/j.jbi.2009.06.004.

- E6(R2) Good Clinical Practice: Integrated Addendum to ICH E6(R1). Guidance for Industry. 2018. URL: https://database.ich.org/sites/default/files/E6_R2_Addendum.pdf.

- Gozal Y.M., Aktüre E., Ravindra V.M., Scoville J.P., Jensen R.L., Couldwell W.T., Taussky P. Defining a new neurosurgical complication classification: lessons learned from a monthly morbidity and mortality conference. J Neurosurg 2019; 132(1): 272–276, https://doi.org/10.3171/2018.9.JNS181004.

- Schiavolin S., Broggi M., Acerbi F., Brock S., Schiariti M., Cusin A., Visintini S., Leonardi M., Ferroli P. The impact of neurosurgical complications on patients’ health status: a comparison between different grades of complications. World Neurosurg 2015; 84(1): 36–40, https://doi.org/10.1016/j.wneu.2015.02.008.

- Brock S., Saleh C., Zekaj E., Servello D. How to compare clinical results of different neurosurgical centers? Is a classification of complications in neurosurgery necessary for this purpose? Surg Neurol Int 2016; 7(Suppl 20): S565–S569, https://doi.org/10.4103/2152-7806.188471.

- Rolston J.D., Han S.J., Lau C.Y., Berger M.S., Parsa A.T. Frequency and predictors of complications in neurological surgery: national trends from 2006 to 2011. J Neurosurg 2014; 120(3): 736–745, https://doi.org/10.3171/2013.10.JNS122419.

- Harper D. Online etymology dictionary. URL: https://www.etymonline.com/word/complication.

- WordNet. A lexical database for English. URL: https://wordnet.princeton.edu/.

- Клиническая терминология SNOMED CT. URL: https://browser.ihtsdotools.org/.

- MyStem. URL: https://yandex.ru/dev/mystem/.

- Vector semantics and embeddings. In: Daniel J., Martin J.H. Speech and language processing. 2025. URL: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/6.pdf.

- Danilov G., Kotik K., Shifrin M., Strunina Y., Pronkina T., Tsukanova T., Ishankulov T., Shults M., Makashova E., Latyshev Y., Sufianov R., Sharipov O., Nazarenko A., Konovalov N., Potapov A. A comparison of word embeddings to study complications in neurosurgery. Stud Health Technol Inform 2022; 289: 5–8, https://doi.org/10.3233/SHTI210845.

- Danilov G., Shifrin M., Strunina U., Pronkina T., Potapov A. An information extraction algorithm for detecting adverse events in neurosurgery using documents written in a natural rich-in-morphology language. Stud Health Technol Inform 2019; 262: 194–197, https://doi.org/10.3233/SHTI190051.

- Levenshtein V.I. Binary codes capable of correcting deletions, insertions and reversals. Soviet Physics Doklady 1966; 10: 707–710.

- Pitskhelauri D., Bykanov A., Konovalov A., Danilov G., Buklina S., Sanikidze A., Sufianov R. Transsylvian insular glioma surgery: new classification system, clinical outcome in a consecutive series of 79 cases. Oper Neurosurg (Hagerstown) 2021; 20(6): 541–548, https://doi.org/10.1093/ons/opab051.

- Black P. What is a complication in neurosurgical surgery? A practical approach. In: Brain surgery: complication avoidance and management. Vol. I. Apuzzo M.L.J. (editor). New York: Churchill Livingston; 1993; p. XXV–XXVII.

- Lebude B., Yadla S., Albert T., Anderson D.G., Harrop J.S., Hilibrand A., Maltenfort M., Sharan A., Vaccaro A.R., Ratliff J.K. Defining “complications” in spine surgery: neurosurgery and orthopedic spine surgeons’ survey. J Spinal Disord Tech 2010; 23(8): 493–500, https://doi.org/10.1097/BSD.0b013e3181c11f89.

- Landriel Ibañez F.A., Hem S., Ajler P., Vecchi E., Ciraolo C., Baccanelli M., Tramontano R., Knezevich F., Carrizo A. A new classification of complications in neurosurgery. World Neurosurg 2011; 75(5–6): 709–611, https://doi.org/10.1016/j.wneu.2010.11.010.

- Dindo D., Demartines N., Clavien P.A. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004; 240(2): 205–213, https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae.

- Ferroli P., Brock S., Leonardi M., Schiavolin S., Acerbi F., Broggi M. Complications in neurosurgery: application of Landriel Ibañez classification and preliminary considerations on 1000 cases. World Neurosurg 2014; 82(3–4): e576–e577, https://doi.org/10.1016/j.wneu.2014.03.036.

- Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. Классификация черепно-мозговой травмы. В кн.: Клиническое руководство по черепно-мозговой травме. T. 1. Под ред. Коновалова А.Н., Лихтермана Л.Б., Потапова А.А. М: «АНТИДОР»; 1998; с. 47–128.

- Sokol D.K., Wilson J. What is a surgical complication? World J Surg 2008; 32(6): 942–944, https://doi.org/10.1007/s00268-008-9471-6.

- Wang Y., Wang L., Rastegar-Mojarad M., Moon S., Shen F., Afzal N., Liu S., Zeng Y., Mehrabi S., Sohn S., Liu H. Clinical information extraction applications: a literature review. J Biomed Inform 2018; 77: 34–49, https://doi.org/10.1016/j.jbi.2017.11.011.

- Sarker A., Gonzalez-Hernandez G. An unsupervised and customizable misspelling generator for mining noisy health-related text sources. J Biomed Inform 2018; 88: 98–107, https://doi.org/10.1016/j.jbi.2018.11.007.

- Yoo I.-H., Song M. Biomedical ontologies and text mining for biomedicine and healthcare: a survey. J Comput Sci Eng 2008; 2(2): 109–136, https://doi.org/10.5626/jcse.2008.2.2.109.

- Jabareen Y. Building a conceptual framework: philosophy, definitions, and procedure. International Journal of Qualitative Methods 2009; 8(4): 49–62, https://doi.org/10.1177/160940690900800406.

- Reason J. The contribution of latent human failures to the breakdown of complex systems. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1990; 327(1241): 475–484, https://doi.org/10.1098/rstb.1990.0090.

- Scott C.M., Lubritz R.R., Graham G.F. Adverse events. Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy 2022; 221–223, https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6765-5_47.